入間台クリニック

内視鏡・検査

現在、内視鏡検査は実施しておりません。

内視鏡検査

胃内視鏡検査

胃内視鏡検査は、鼻もしくは喉から、食道、胃、十二指腸を観察します。

検査の間(10分程度)は、喉にものがはさまった感じがあります。

また、体に害のない安全な色素を散布し、詳しく観察することもあります。必要に応じ、胃の粘膜の一部を採取し(生検)、組織検査をする場合もあります。

大腸内視鏡検査

大腸内視鏡(CF)検査は、先端にCCDカメラを装着した細い管(スコープ)を肛門から挿入し大腸の内側を観察します。これにより、ポリープやがん、出血、炎症等をテレビ画面で観察し診断出来ます。また、組織を採取し(生検)、顕微鏡検査をする事で細胞を詳しく検査することができます。(現在は一部実施しております。医師にご相談ください。)

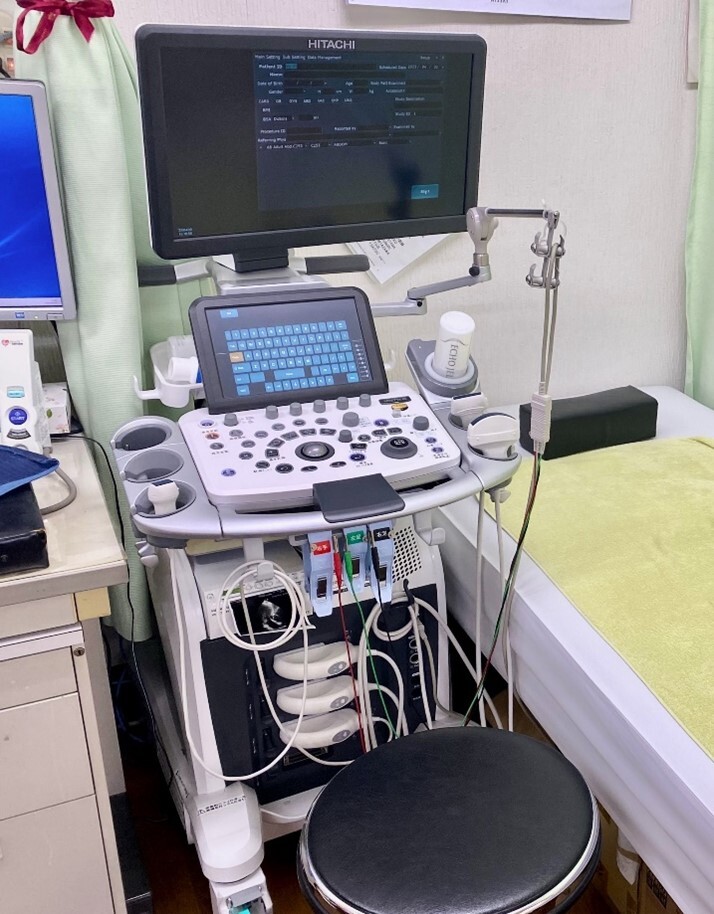

超音波検査(エコー)

超音波検査とは、耳には聞こえない波長の音波を用いて体内の病変を調べる検査です。

身体の中の臓器を映像化し、病気を判断します。体にゼリーを塗って機械をあてる検査です。痛みはありません。

注意事項

内視鏡検査を行う際の麻酔は、局所麻酔(鼻もしくは喉)となります。

検査前、当日の食事等の注意事項については、看護師からお伝えいたします。

不安に思うことなどがありましたら、看護師まで気軽にお声かけください。

検査

骨密度検査

骨粗しょう症とは...

骨粗しょう症とは、骨の強度が低下してもろくなり、骨折しやすくなる病気です。骨の強度が低下する主な要因としては、女性ホルモンであるエストロゲンの欠乏、加齢、運動不足などの生活習慣が考えられます。

一般的に広く認識されている”原発性骨粗しょう症”に関しては、加齢ならびにエストロゲン欠乏のために、とりわけ閉経後の女性が発症しやすいことが知られています。骨粗しょう症は骨折しやすくなるだけでなく、体全体の不調を招きかねない病気です。

症状

骨粗しょう症は、自覚症状がほとんどありません。一番問題となるのは、転倒やくしゃみなどのわずかな衝撃でも骨折しやすくなることです。

骨粗しょう症で骨折しやすい部位としては、背骨の柱となる”椎体(ついたい)”や太股の付け根にあたる”大腿骨近位部(だいたいこつきんいぶ)”、手首の骨である”前腕骨遠位部”、腕の付け根にある”上腕骨近位部”などが挙げられます。

骨が折れると痛みが生じ、体が動かしにくくなることがあるほか、変形によって全身にさまざまな悪影響が及ぶことがあります。たとえば、椎体が押しつぶされるように折れると、背中が丸くなることがあるほか、それによって消化器や呼吸器などの機能障害が現れる恐れがあります。また、そのほかの部位の骨折でも活動性が低下し、運動不足になりがちです。運動不足により、ますます骨が弱くなることがあるため注意が必要です。

骨密度検査の必要性

|

インフルエンザ抗原検査

インフルエンザは、迅速診断キットを使用し、10分~15分の短時間で検査ができます。

この検査は、インフルエンザの症状が出現してから12時間~24時間経過して検査をおこなうことが望ましいとされています。発症後12時間以下で検査を実施した場合は「陰性」と言われることがほとんどです。

また、発症後3日以上経過してしまうと、ウイルスの量に変化が起こり、反応がなくなってしまうこともあります。

「インフルエンザではないか?」と思ったら発症後、12時間~48時間の間に検査をすることをお勧めいたします。